Historia de la Guadaña: Un Viaje a Través del Tiempo y las Culturas

Historia global de la guadaña: desde la prehistoria hasta la actualidad

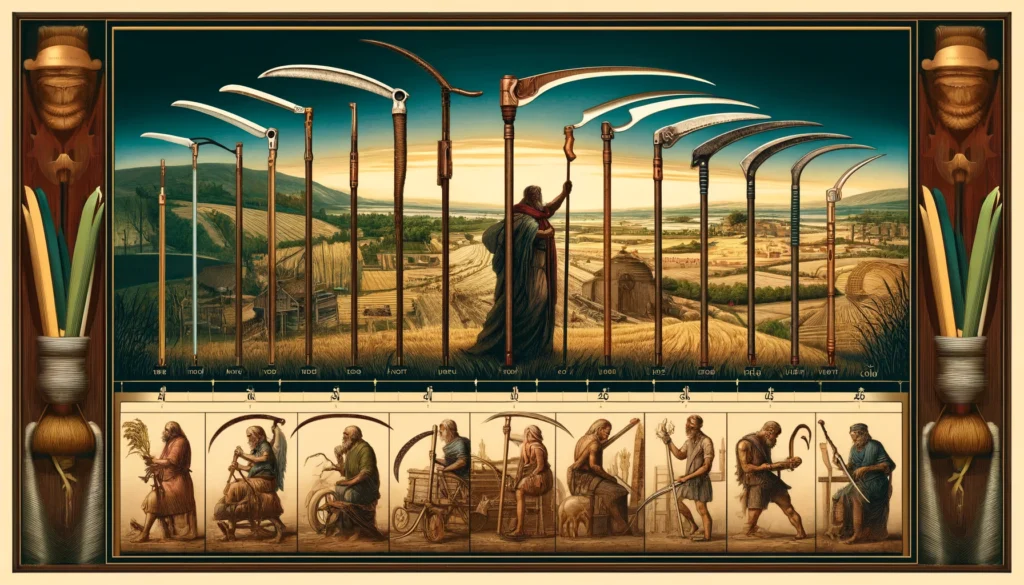

La guadaña es una herramienta agrícola de hoja curva y mango largo usada para segar hierba, forraje o cereales a ras de suelo. A lo largo de milenios ha evolucionado desde toscos instrumentos prehistóricos hasta sofisticadas versiones mecánicas modernas. También ha adquirido un profundo simbolismo cultural, asociándose tanto a la fertilidad de la cosecha como a la imagen de la Muerte. A continuación, se presenta una investigación rigurosa sobre su origen, difusión mundial, innovaciones tecnológicas, influencia cultural y papel en cambios sociales, concluyendo con su relevancia en la agricultura sostenible actual.

Orígenes prehistóricos y antigüedad

Las raíces de la guadaña se remontan a las primeras sociedades agrícolas. Herramientas precursoras como las hoces de piedra aparecieron ya en el Neolítico, cuando comenzó la cosecha sistemática de cereales. De hecho, se ha identificado un grabado rupestre neolítico en Noruega (c. 5000 a.C.) que parece representar guadañas primitivas

Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que en la Antigüedad clásica la guadaña era poco utilizada: los antiguos egipcios, griegos y romanos preferían la hoz (falx messoria) para la siega de cereales, mientras la guadaña (falx foenaria) se destinaba principalmente a cortar forraje y no llegó a generalizarse

Prueba de su uso limitado es que, aunque se han hallado miles de hoces romanas, no existe un solo ejemplar indudable de guadaña romana

Según el Diccionario de Antigüedades Griegas y Romanas de William Smith, los romanos conocían la guadaña, pero su adopción fue esporádica

En síntesis, la exacta invención de la guadaña es incierta, pero está claro que en el mundo antiguo su presencia fue marginal, cobrando importancia solo más adelante

Edad Media y Moderna: la consolidación en Europa

Fue durante la Edad Media cuando la guadaña se afianzó en la agricultura europea. A partir de la era carolingia (siglo VIII d.C.), la expansión de la ganadería intensiva en climas fríos hizo imprescindible segar y almacenar heno para alimentar el ganado en invierno

La guadaña, por su eficacia en cortar pastos de pradera, se volvió herramienta clave para la siega de forraje. Su uso se difundió por Europa, especialmente en regiones del norte y centro donde la cría invernal requería grandes reservas de heno. En cambio, en la cuenca mediterránea, con inviernos más benignos, la adopción pudo ser más gradual.

Para el Renacimiento y la Edad Moderna temprana, la guadaña había demostrado su superioridad frente a la hoz en muchas tareas. Ergonómicamente permitía trabajar de pie, evitando la postura agachada continua que exigía la hoz

Un segador experto con guadaña podía cubrir tres a cinco veces más superficie que con una hoz en igual tiempo aumentando significativamente la productividad de la cosecha. Gracias a ello, hacia el siglo XVI la guadaña empezó a sustituir a la hoz en la siega de cereales en amplias zonas de Europa

Especialmente en la cosecha de cereales de tallo largo (trigo, centeno), la guadaña demostraba ser más eficiente y rápida, permitiendo segar campos extensos con menos jornaleros.

No obstante, esta transición no ocurrió de la noche a la mañana ni de manera uniforme. En muchos lugares, las tradiciones agrícolas y la disponibilidad de metal retardaron la adopción plena. Por ejemplo, aún en el siglo XIV numerosas ilustraciones, como el Salterio de Luttrell (c.1330), muestran campesinos segando trigo con hoz a pesar de conocer la guadaña. Factores económicos como el costo y la fabricación influyeron: una hoz requiere menos metal y es más sencilla de forjar que una larga hoja de guadaña

Aun así, para comienzos de la Edad Moderna la ventaja práctica de la guadaña se impuso en gran parte de Europa, transformando las faenas de siega y aumentando el rendimiento agrícola.

Expansión global: la guadaña en distintas culturas del mundo

Durante los siglos de expansión europea (XVI–XIX), la guadaña viajó a otros continentes, adaptándose a diversos contextos agrícolas locales. A continuación, se resumen sus destinos en las distintas regiones del mundo:

- Europa: Cuna de la guadaña en su forma clásica, perfeccionó su uso a lo largo de la Edad Media y Moderna. En Europa Central y del Norte se volvió imprescindible para henificar y cosechar granos. Hasta mediados del siglo XX continuó usándose en regiones montañosas y rurales. Incluso hoy, en algunos valles alpinos o de los Cárpatos, los campesinos siguen segando prados a mano en equipo, combinando el trabajo diario con rituales festivos tradicionales. Asimismo, países europeos han preservado costumbres como concursos de segadores (por ejemplo, en los Balcanes o entre los vascos, con la segalaritza o siega competitiva) para mantener viva la destreza con la guadaña.

- Asia: La evolución de las herramientas de siega siguió un camino distinto. En muchas partes de Asia predominó la hoz corta para las cosechas (por ejemplo, para segar arroz en los arrozales inundados, donde agacharse es inevitable). Culturas milenarias como la china y la japonesa desarrollaron sus propias variantes de hoces y cuchillas para cortar arroz, cereales y hasta bambú, pero la guadaña de mango largo no se generalizó en la agricultura tradicional asiática. De hecho, en Japón se consideraba impracticable usar una guadaña grande en los campos arroceros: en una competición internacional en Europa (Goričko, 2009), un participante japonés mostró la pequeña hoz de madera y metal con que cortan arroz, señalando que una guadaña grande “nunca funcionaría en Japón” dada la naturaleza de sus cultivos. En resumen, Asia utilizó herramientas análogas para segar hierba y arroz, pero la guadaña estilo europeo solo se introdujo ampliamente en el siglo XX, con la modernización agrícola y el influjo tecnológico occidental.

- África: En las sociedades agrícolas africanas tradicionales, la recolección se hacía con cuchillos, machetes o hoces sencillas. Antes del contacto con Eurasia, no existía la guadaña metálica. Fueron los colonizadores europeos quienes llevaron la guadaña al continente (por ejemplo, a las granjas cerealeras del Magreb o Sudáfrica). Aun así, muchos campesinos africanos siguieron empleando la hoz por ser más adecuada a pequeñas parcelas o a cultivos locales (mijo, sorgo) cortados a mano. En zonas de sabana o selva, el machete resultaba más versátil que la frágil hoja de guadaña para desbrozar maleza leñosa. Actualmente la guadaña manual se usa en algunas regiones altas (p.ej., montañas de Etiopía) para segar forrajes, mientras que en otras se opta por desbrozadoras mecánicas o métodos tradicionales según las circunstancias.

- América: En la América precolombina no existía la guadaña, dado que no se empleaban herramientas metálicas similares. Los pueblos originarios cortaban vegetación con instrumentos de piedra, madera o fuego, y los cultivos principales (maíz, yuca) se recolectaban manualmente mazorca por mazorca. La introducción de la guadaña llegó de la mano de los conquistadores europeos en el siglo XVI, junto con los nuevos cereales (trigo, cebada) y la ganadería. En la América Hispana colonial, la guadaña se incorporó a las haciendas cerealeras de las zonas altas (como el altiplano mexicano y andino) para segar trigo a ras de tierra, complementando a la hoz en la cosecha. En las colonias angloamericanas, la guadaña fue igualmente importante: los colonos de Norteamérica segaban heno para sus granjas y cereales en verano utilizando guadañas traídas de Europa. Durante los siglos XVIII y XIX, antes de la mecanización, escenas de campesinos cortando campos con largas guadañas eran comunes desde las pampas argentinas hasta las granjas de Nueva Inglaterra. Más tarde, con la llegada de segadoras mecánicas, el uso manual declinó en explotaciones comerciales, pero la palabra “guadaña” perduró en el lenguaje popular. En varios países latinoamericanos, guadaña incluso pasó a designar las nuevas desbrozadoras a motor (por ejemplo, en Colombia es sinónimo de motoguadaña o cortadora de césped). Así, en América la guadaña echó raíces adaptándose a necesidades locales, ya fuera en su forma tradicional o en su encarnación moderna motorizada.

- Oceanía: La colonización europea de Australia, Nueva Zelanda y otras islas del Pacífico trajo también la guadaña a esas tierras. Los colonos británicos la usaron para desbrozar pastizales vírgenes y segar forraje en ranchos y estancias, similar a la forma en que se empleaba en Europa o América. En las nuevas colonias, la guadaña resultó útil para acondicionar los terrenos de cultivo (cortar helechos, hierbas altas) antes de arar. Hasta la introducción de maquinaria, fue parte esencial del utillaje rural en Oceanía. Hoy día su uso manual es minoritario allí, reemplazado casi por completo por segadoras de motor, pero queda como parte del legado agrícola colonial.

Evolución tecnológica: de la hoja de piedra al motor

A lo largo de la historia, la guadaña ha experimentado numerosos cambios tecnológicos en sus materiales y diseño, que han potenciado su eficacia:

- Hojas líticas y de bronce (Prehistoria – Edad de Bronce): Los primeros instrumentos para segar eran hoces de sílex incrustado en madera o hueso, capaces de cortar hierba y mies. Con el descubrimiento de la metalurgia, se fabricaron hoces de bronce más duraderas y afiladas. Estas herramientas tempranas prepararon el camino conceptual de la guadaña, aunque no se montaban aún en mangos largos.

- Forja de hierro y acero (Edad Antigua – Medieval): Solo con el hierro fue posible forjar la larga hoja curva característica de la guadaña. Las aleaciones de acero templado en la Edad Media dieron lugar a hojas más resistentes y relativamente ligeras. Se perfeccionó el diseño del mango (astil) de madera, generalmente de unos 1.5 a 1.8 metros, con agarres transversales ajustables para las manos. Para el año 850 d.C. ya existían guadañas plenamente desarrolladas, como refleja un dibujo medieval de un campesino alemán con guadaña. Cada región fue introduciendo mejoras ergonómicas: mangos con curvatura en «S» o agarraderas móviles para optimizar la postura del segador.

- Optimización de la siega (Edad Moderna – siglo XVIII): Con el tiempo, se añadieron accesorios para mejorar el rendimiento. Hacia 1800 surge la guadaña con rastrillo o cuna para grano: unos dedos de madera acoplados sobre la hoja que sujetaban los tallos segados. Este ingenioso aditamento alineaba las espigas cortadas, facilitando recogerlas y trillarlas posteriormente. Así, la guadaña tradicional se adaptó a la cosecha de cereales altos, reduciendo aún más la necesidad de segadores con hoz. En paralelo, ciertas regiones desarrollaron hojas especializadas: por ejemplo, hojas más anchas y cortas (conocidas como rozón en España) para matorral y malezas densas, versus hojas largas y delgadas para hierba fina en praderas llanas. La fabricación artesanal se concentró en localidades famosas por su acero: en Sheffield (Inglaterra) y en el Tirol austríaco surgieron factorías de guadañas de alta calidad durante los siglos XVIII-XIX, abasteciendo tanto mercados europeos como de ultramar.

- Mecanización agraria (siglos XIX-XX): La revolución industrial trajo las primeras segadoras mecánicas que amenazaron el reinado de la guadaña. A mediados del siglo XIX se introdujeron segadoras de cuchillas accionadas por tracción animal (barra segadora lateral) y más tarde las cosechadoras mecánicas y los cortacéspedes a motor. Estas máquinas podían cubrir grandes extensiones en menos tiempo. En las grandes haciendas, la guadaña manual fue siendo desplazada hacia fines del siglo XIX. Sin embargo, inicialmente la maquinaria tenía limitaciones: por ejemplo, una segadora tirada por caballos no podía iniciar la siega desde el borde del campo sin un espacio previo. Por ello, las guadañas siguieron utilizándose como complemento para abrir los campos (cortando la primera franja perimetral) y acceder a rincones donde la máquina no llegaba. Bien entrado el siglo XX, muchos campesinos mantenían su guadaña afilada para tareas puntuales, incluso cuando el tractor y la cosechadora se volvieron comunes.

- Guadañas motorizadas (siglos XX-XXI): Paradójicamente, el término guadaña se ha extendido a nuevos dispositivos mecánicos inspirados en la función original. Desde mediados del siglo XX se desarrollaron las motoguadañas o desbrozadoras portátiles: herramientas con motor de gasolina (y más recientemente eléctricas) que hacen girar un hilo de nailon o una cuchilla para cortar hierba y maleza. El primer weed eater comercial apareció en la década de 1970 en EE.UU., revolucionando la jardinería doméstica. Estas guadañas mecánicas permiten a un solo operario limpiar terrenos con rapidez, aunque con el costo de ruido y combustible. Hoy en día existen desbrozadoras de mochila, de brazo y de disco, e incluso modelos eléctricos inalámbricos de batería, todos ellos herederos conceptuales de la vieja guadaña. En varios países hispanohablantes, la palabra guadaña designa coloquialmente a estas máquinas (por ejemplo, guadaña eléctrica para un cortador de césped eléctrico). Así, la guadaña tradicional ha dado paso a tecnologías modernas que conservan su propósito esencial: segar y desbrozar, pero multiplicando la potencia humana con motores.

En síntesis, la guadaña ha pasado de ser una hoja de sílex atada a un palo a convertirse en afiladas cuchillas de acero templado, y finalmente en aparatos motorizados de alta velocidad. No obstante, su principio básico –una cuchilla curva que corta mediante un movimiento de oscilación amplio– se ha mantenido notablemente constante, testimonio de la eficacia intemporal de su diseño.

Símbolo e influencia cultural: de la diosa Ceres a la Muerte

Más allá de su importancia práctica, la guadaña ha adquirido un fuerte simbolismo en distintas culturas, especialmente en Occidente. Al estar ligada a la cosecha, pronto se asoció con deidades agrícolas, ciclos naturales e incluso con alegorías de la vida y la muerte.

En la mitología grecorromana, el instrumento de la siega aparece como atributo divino. La diosa romana Ceres (equivalente a Démeter) y otras deidades de la agricultura solían representarse con una hoz o guadaña en mano, simbolizando las cosechas periódicas que aseguran la vida. Un mito griego narra que la diosa Gaia entregó a su hijo Cronos una hoz forjada del metal más duro, con la que este castró a su padre Urano. (Técnicamente fue una hoz corta, pero a veces el arte la muestra similar a una guadaña.) Desde entonces, Cronos/Saturno –dios del tiempo y la cosecha– se asocia a un anciano que porta una hoz. Esta conexión entre ciclo agrícola y tiempo alimentó el simbolismo: la siega representa el paso del tiempo que todo lo acaba, al igual que se siegan las vidas al final de su ciclo.

No es hasta la Baja Edad Media cuando aparece la imagen que hoy es casi universal: la Muerte personificada llevando una guadaña. Hacia el siglo XV, en Europa, la figura del esqueleto segador se populariza para representar a la Parca. La guadaña en manos de la Muerte tiene un sentido poderoso: así como siega el trigo maduro, la Muerte “siega” las almas de los mortales cuando les llega su hora. Esta alegoría se difundió en arte y literatura durante la peste negra y las guerras, momentos en que la muerte masiva se veía como una “cosecha” cruel. En el arte medieval de la Danza Macabra y, más tarde, en grabados renacentistas, la Muerte aparece blandiendo la guadaña que iguala a todos –campesinos o reyes– bajo su filo inexorable. Desde entonces, el Grim Reaper anglosajón o la Parca hispánica quedaron fijados con túnica oscura y guadaña al hombro. En el Tarot, la carta de La Muerte (arcano XIII) tradicionalmente la muestra con una guadaña, enfatizando los ciclos de fin y renacimiento.

El simbolismo dual de la guadaña es notable. Por un lado, representa la fertilidad y abundancia (cosechar grano, alimentar al pueblo); por otro, encarna la mortalidad y el tiempo implacable. Muchas culturas agrícolas han comprendido esta dualidad: la hoja curva que recolecta el grano tras la cosecha anual también recuerda que toda vida llega a su fin antes de renovarse. En el hemisferio norte, tanto la hoz como la guadaña simbolizan al mes de junio, época de siega por excelencia, un momento de culminación de la vida vegetal seguido por la muerte de la planta y la recogida de sus frutos. Así, estos instrumentos se volvieron emblemas cíclicos de muerte y renacimiento en el folclore.

La guadaña también ha dejado huella en lenguajes y emblemas. El idioma español heredó el término guadaña del gótico waithō que significaba “prado” o “pastizal”, reflejo de su introducción en la Península Ibérica en época visigoda. En heráldica y vexilología, aparece ocasionalmente: por ejemplo, el municipio noruego de Hornindal ostenta tres hojas de guadaña en su escudo. En símbolos modernos, la guadaña agrícola ha cedido protagonismo a su pariente la hoz: el célebre emblema comunista del martillo y la hoz utiliza esta última para representar al campesinado. (Curiosamente, no escogieron la guadaña, tal vez por su carga asociada a la muerte o simplemente porque la hoz era más común entre los campesinos rusos.) Aun así, el imaginario colectivo identifica instantáneamente la silueta de una guadaña con la idea de Segador –sea el campesino que siega trigo o la Parca que siega vidas–. En la literatura y el cine contemporáneo, abundan referencias a la “guadaña de la Muerte” para evocar destino fatal, al igual que se invoca “la hora de segar” para indicar la llegada de finales inevitables.

En resumen, la guadaña trasciende su papel material para erigirse en un símbolo cultural polivalente. Como herramienta de la tierra, personifica la agricultura y la autosuficiencia rural; como icono alegórico, representa el poder igualatorio de la muerte y los ciclos de la naturaleza. Pocas herramientas han logrado impregnar tanto el arte, la mitología y el lenguaje como esta sencilla cuchilla curva.

La guadaña en movimientos sociales y cambios económicos

A lo largo de la historia, la guadaña también ha figurado en transformaciones socioeconómicas y movimientos colectivos, ya sea como catalizadora de cambio agrario o como estandarte en luchas populares.

Revolución agrícola preindustrial: La adopción masiva de la guadaña en la Europa medieval y moderna contribuyó a un salto en la productividad agraria. Al reemplazar en gran medida a la hoz hacia el siglo XVI, permitió cosechar más superficie con igual mano de obra, apoyando el crecimiento demográfico y urbano. Posteriormente, durante la Revolución Agrícola británica del siglo XVIII, la introducción de mejoras como la guadaña con rastrillo (cuna) coincidió con otros avances (nuevos sistemas de rotación, selecciones de semillas) que aumentaron los rendimientos. Un ejemplo notable fue la difusión de la guadaña de cuna americana a inicios del siglo XIX: esta variante con rastrillo fue ampliamente adoptada en Estados Unidos, logrando que un segador pudiera recolectar hasta un acre de cereal por día, multiplicando varias veces la eficiencia respecto a la hoz. Tales incrementos en la productividad redujeron la dependencia de enormes cuadrillas de segadores en tiempo de cosecha y facilitaron la expansión de las superficies cultivadas. En este sentido, la guadaña fue una herramienta emancipadora que alivió la carga física del campesino medio (al menos en la siega) y preparó el terreno para las innovaciones mecánicas posteriores.

Instrumento de rebelión y justicia social: Inevitablemente, una herramienta tan difundida entre las clases campesinas halló uso también en conflictos sociales. La guadaña de guerra —una adaptación improvisada como arma, montando la hoja en posición frontal como una lanza cortante— aparece en múltiples rebeliones y guerras civiles europeas. Durante la Edad Media ya se documentan levantamientos en que los siervos empuñaron sus útiles de labranza contra ejércitos mejor armados. En Europa Oriental, especialmente, las milicias de agricultores utilizaron guadañas reconvertidas en picas hasta bien entrado el siglo XIX. Un caso emblemático fueron los kosynierzy polacos (literalmente «guadañeros») del Levantamiento de Kościuszko en 1794: ante la falta de fusiles para los campesinos sublevados contra la ocupación rusa, Tadeusz Kościuszko organizó unidades de hombres armados con guadañas afiladas. Sorprendentemente, aquellas guadañas resultaron efectivas en cargas contra la caballería enemiga, y pasaron a la historia polaca como símbolo de la unión del pueblo llano en defensa de la patria. Su bandera llevaba el lema “Żywią y Bronią” (“Ellos alimentan y defienden”), aludiendo a la doble función del campesino-guadañero: dar de comer con su labor y tomar las armas en caso necesario. Del mismo modo, en revueltas campesinas de otros países (por ejemplo, en ciertas insurrecciones de la Revolución francesa y movimientos luditas), la imagen de la masa enfurecida portando antorchas y guadañas se volvió un arquetipo de la justicia popular contra la opresión. Aunque estos alzamientos a menudo fueron reprimidos, la guadaña quedó investida de un aura épica como “el arma del pueblo” en circunstancias desesperadas.

Industrialización y éxodo rural: La llegada de la mecanización agraria en el siglo XIX y su consolidación en el XX transformaron profundamente las estructuras sociales en el campo. A medida que las segadoras mecánicas y cosechadoras reemplazaron miles de guadañas, muchos jornaleros perdieron su trabajo estacional de siega. Esto contribuyó al éxodo rural hacia ciudades industriales, un fenómeno global desde Europa hasta América y más tarde Asia. La guadaña, antes herramienta democratizadora (cualquiera con suficientes guadañas y brazos podía segar una gran parcela), cedió paso a tecnologías costosas propiedad de terratenientes o empresas. Así, la mecanización redujo el número de personas necesarias para alimentar a la población, liberando mano de obra para fábricas pero también rompiendo la economía tradicional de las comunidades rurales. En respuesta, surgieron a veces movimientos de resistencia al cambio tecnológico —como los luditas en Inglaterra— aunque en el caso de la guadaña la transición fue más paulatina y menos conflictiva que en otras labores.

La guadaña y la sostenibilidad en la actualidad: Paradójicamente, en el siglo XXI la guadaña manual vive un modesto resurgimiento impulsada por corrientes de agricultura sostenible y agroecología. Frente a los desafíos medioambientales, algunos agricultores y jardineros están retomando métodos tradicionales de bajo impacto. La guadaña manual ofrece varias ventajas en el contexto actual: es una herramienta cero emisiones (no consume combustibles fósiles ni emite gases contaminantes), silenciosa (reduce la contaminación acústica) y selectiva con la biodiversidad (un segador puede evitar nidos de fauna o plantas útiles mientras trabaja, a diferencia de las máquinas arrasadoras). Organizaciones de permacultura y huertos orgánicos promueven su uso para el manejo ecológico de praderas, cunetas y jardines, pues consideran que imita prácticas ancestrales benéficas para el suelo (dejando el pasto cortado como acolchado natural, por ejemplo). Además, en términos de energía humana, segar a guadaña se ve incluso como ejercicio saludable al aire libre, en contraste con operar maquinaria ruidosa. Medios internacionales han reportado casos de propietarios que sustituyen el cortacésped motorizado por la guadaña buscando tranquilidad y fitness

En regiones rurales de países en desarrollo, la guadaña sigue teniendo plena vigencia por necesidad. Allí donde el terreno escarpado o la falta de recursos impiden el acceso a tractores o desbrozadoras, miles de campesinos aún confían en la guadaña para limpiar campos y obtener forraje. Este retorno parcial a métodos manuales se alinea con una apreciación renovada del conocimiento tradicional. En algunas comunidades, los maestros segadores enseñan a las nuevas generaciones cómo fabricar, afilar (dar la piedra) y dar buen dengo (técnica de martillado) a las hojas, conservando técnicas que casi se perdieron. Festivales y cursos de siega tradicional en países como Austria, Reino Unido o España atraen tanto a agricultores curiosos como a entusiastas urbanos, todos interesados en experimentar la eficiencia de una herramienta milenaria manejada con destreza.

En conclusión, la historia global de la guadaña es un recorrido fascinante que va desde la invención de las primeras hoces en la prehistoria hasta las innovaciones motorizadas actuales, entrelazándose con la evolución de las sociedades humanas. Esta herramienta ha sido protagonista silenciosa de revoluciones agrícolas, ha figurado como arma improvisada en manos de los oprimidos, y ha inspirado símbolos universales del imaginario colectivo. Hoy, en plena era digital, la guadaña mantiene un nicho valioso: ya sea en las manos de un campesino andino segando pasto para sus llamas, de un granjero centroeuropeo que compite en una siega tradicional, o de un horticultor ecológico que prefiere el susurro de la hoja al motor estridente. Su relevancia contemporánea se refleja en la búsqueda de prácticas agrarias más sostenibles y en la revalorización de la conexión del ser humano con la tierra. La guadaña, en definitiva, ha demostrado ser atemporal: un símbolo y una herramienta que conecta nuestro pasado agrario con los desafíos y esperanzas del futuro rural.

Referencias

Eusko Ikaskuntza – F. Bernardo Estornés Lasa: Guadaña con rastrillo incorporado (imagen y descripción), Cabredo, Navarra eusko-ikaskuntza.eus.

Sigaut, F. “La faux. Un outil emblématique de l’agriculture européenne.” En G. Comet (dir.), Outillage agricole médiéval et moderne, Toulouse, pp. 281-295.

Marbach, A. Catalogue et étude des faux et des outils agricoles à lame et à manche en Gaule, BAR International Series 2376, 2012.

Real Academia Española. Diccionario histórico – guadaña: voz tomada del gótico waithō ‘prado; pastizal’rae.es.

Wikipedia – Guadaña: historia, usos y referencias culturales es.wikipedia.orges.wikipedia.org.

Wikipedia – Scythe: “History” (English) en.wikipedia.orgen.wikipedia.org; “In national cultures”en.wikipedia.orgen.wikipedia.org.

Britannica – “Scythe.” (2023) Origen y difusión de la guadaña britannica.com.

Nueva Acrópolis. “Simbolismo de la guadaña.” Biblioteca Virtual biblioteca.acropolis.orgbiblioteca.acropolis.org.

Benedante blog – “Sickles, Scythes, and Slow Technological Change” (2021) benedante.blogspot.combenedante.blogspot.com.

Contrapunto Digital. “Técnicas y usos de la guadaña en la agricultura.” (2023) contrapunto.digital.

Wall Street Journal – citado en Wikipedia: tendencia de volver a la guadaña por salud y silencio en.wikipedia.org.